SWEET oublié au Musée de l'Outil

Un sweet a été oublié au Musée de l'outil et des métiers de Tinténiac le 20 août 2024 (peut-être une famille venue du Finistère)

Prière de contacter le musée musee.outil.tinteniac@gmail.com

Un sweet a été oublié au Musée de l'outil et des métiers de Tinténiac le 20 août 2024 (peut-être une famille venue du Finistère)

Prière de contacter le musée musee.outil.tinteniac@gmail.com

|

| Affiche réalisée par JOUB |

|

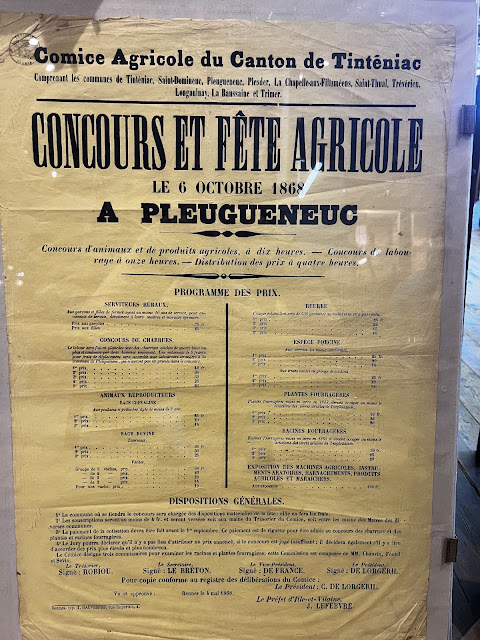

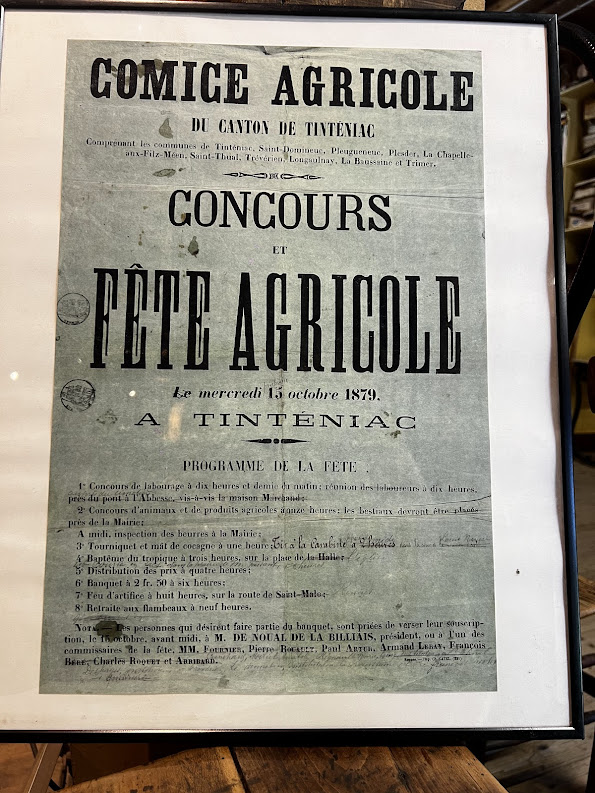

| Collection Musée de l'Outil et des Métiers Tinténiac © JM Bergougniou |

"Treize communes participeront au Comice le samedi 31 août sur le stade de Pleugueneuc" nous dit Jean-Claude Arribard, coprésident de l’organisation.

|

| Collection Musée de l'Outil et des Métiers Tinténiac © JM Bergougniou |

La manifestation sera organisée autour de plusieurs pôles, animation, matériel, animal, restauration ou encore sécurité.

|

| charrue Dombasle © JM Bergougniou |

|

| charrue Dombasle © JM Bergougniou |

|

| Enclume à affuter © JM Bergougniou |

|

| Coffin ou porte pierre à aiguiser © JM Bergougniou |

|

| Fourche en bois © JM Bergougniou |

|

| Fourche en bois © JM Bergougniou |

Après le choix des bois, celui-ci est taillé, coupé, on donne ensuite la courbure aux dents en chauffant le bois. Après le choix des bois, celui-ci est taillé, coupé, on donne ensuite la courbure aux dents en chauffant le bois puis elles sont mises dans un moule pour maintenir leurs courbures et l’écartement.

Un dernier passage dans un four à bois à l’étouffée pendant 24 heures lui donnera toute sa robustesse et sa flexibilité !

Vous êtes attendus sur le stand du Musée de l'Outil le 31 août à Pleugueneuc.

|

| Laura DBA conte Jean-Eudes © JM Bergougniou |

Comment dépoussiérer l'image d'un Musée qui n'évoque que des métiers aujourd'hui disparus?

|

| Le musée de l'outil © JM Bergougniou |

Chaque outil, chaque métier a une histoire qui lui est propre, une machine à coudre peut évoquer la grève des chaussonniers de Fougères (1906), les trusts de l'industrie américaine de la chaussure, alors que le moulin à blé noir évoquera lui l'histoire de la Bretagne et de sa gastronomie (Moulin de 1883).

|

| Machine à coudre les semelles "Goodyear" © JM Bergougniou |

L'idée est donc de faire découvrir un métier ancien, un outil au travers d'une histoire, d'un conte et d'emmener les visiteurs dans le rêve et l'imaginaire.

Quoi de plus rébarbatif qu'une énumération de noms d'outils que les visiteurs à peine sorti du magasin à grains auront oublié.

Laura nous invite donc à revisiter trois ateliers

|

| les rembourroirs © JM Bergougniou |

|

| Machine à laver © JM Bergougniou |

Dans l'atelier du serrurier, le conte nous invite à laver notre linge en famille autour d'une vieille machine à laver le linge en bois. Faut-il faire une lessive quand l'eau manque de partout?

Jean-Eudes (que tout le monde méprisait) se vantait de pouvoir faire pleuvoir alors que tous les habitants privés d'eau invoquaient en vain saints, druides ou faiseurs de pluie pour faire pleuvoir.

|

| Machine à laver © JM Bergougniou |

Et lui affirmait haut et fort de sa capacité à faire pleuvoir en utilisant les ultimes réserves d'eau du village pour une lessive de chaussettes dans une machine à laver en bois...

Et oui la morale comme le dit Jean-Eudes, "c'est qu'à chaque fois qu'on étend du linge, il pleut"

Chez le tonnelier bien sûr un coup de foudre (un foudre étant un tonneau de très grande capacité)...

|

| un seau pour ses beaux yeux © JM Bergougniou |

Pour notre conteuse Laura, le tonnelier n'a d'yeux que pour la belle qui vient commander un tonneau ou un seau.

|

| Tonneau © JM Bergougniou |

Troublé notre homme ne voit qu'elle et fixe mal le jonc dans le jable (la rainure dans les douves qui permet de fixer le fond), l'étanchéité n'est plus assurée, le seau fuira et perdra ainsi la moitié de son contenu dans le transport...

Mais c'est l'espoir de revoir la belle qui reviendra surement faire réparer son seau!

|

| Du jonc pour éviter les fuites © JM Bergougniou |

Un public conquis qui n'attend que la prochaine ballade contée au musée.

Merci Laura et à bientôt

L'idée communément admise selon laquelle les toitures sont essentiellement faites de matériaux végétaux avant que les compagnies d'assurance n'aient imposé l'ardoise au xixe siècle est en partie infirmée par des études locales. Dans la région de Janzé, un échantillon de 183 toitures (tous bâtiments confondus) donne 162 toits en ardoise et 21 en matériaux végétaux (gled et paille). Dans la région de Vitré, 99 % des habitations sont couvertes d'ardoise ; l'essauve (= bardeau), la paille et le genêt ne se rencontrent que sur certains bâtiments d'exploitation.

|

| Ardoise de Pleugueneuc © JM Bergougniou |

|

| Marteau de couvreur © JM Bergougniou |

|

| enclume de couvreur © JM Bergougniou |

|

| Arrache-clou © JM Bergougniou |

|

| Lampes à souder © JM Bergougniou |

|

| L'atelier du couvreur © JM Bergougniou |

|

| Asse ou assette de couvreur marteau avec une tête et un tranchant © JM Bergougniou |

|

| L'atelier du couvreur © JM Bergougniou |

|

| Cathédrale St-Samson Dol de Bretagne © JM Bergougniou |

|

| Couvreur Cathédrale St-Samson Dol de Bretagne © JM Bergougniou |

|

| Hospices de Beaune © JM Bergougniou |

|

| Tuile plate accrochage © JM Bergougniou |

|

| Tuiles faitières © JM Bergougniou |

|

| Tuile plate © JM Bergougniou |

|

| L'atelier du couvreur © JM Bergougniou |

|

| Schistes de Pleugueneuc © JM Bergougniou |

|

| le manuel du couvreur ardoisier © JM Bergougniou |

|

| lampes à souder © JM Bergougniou |

Ouest-France

Publié le 02/08/2024 à 10h03

Jean-Michel Bergougniou dans la réserve du musée. | OUEST-FRANCE

À l’origine de la manœuvre originale du Musée de l’outil et des métiers de Tinténiac (Ille-et-Vilaine), une raison toute simple. « Le musée a accumulé des milliers et des milliers d’outils et d’objets divers depuis une quarantaine d’années, expose Jean-Michel Bergougniou, président de l’association du Musée. Ça prend beaucoup de place et ça n’a pas beaucoup d’intérêt de présenter des outils en des dizaines d’exemplaires ; d’autant que beaucoup sont inutilisables, rouillés. »

Une réserve « remplie du sol au plafond ! »

la réserve du musée © JM Bergougniou

Les responsables de l’association ont donc décidé, il y a quelques semaines, d’organiser un vide musée en proposant de nombreux outils. « Des objets qu’on ne présentera jamais. Les outils sont vendus à l’unité, on propose également des caisses. Nous sommes très surpris du succès que nous avons eu, on ne s’y attendait pas ! » Les curieux sont au rendez-vous, intrigués de connaître la raison de cet événement. « Il faut dire que notre réserve était, sur la moitié de sa surface, remplie du sol au plafond, et il est haut ! »

Joli pichet © JM Bergougniou

Si certains ont acheté des outils pour leur utilité première, de nombreuses pièces ont été acquises pour une nouvelle utilisation. « C’est le cas des artistes qui travaillent le métal. On a des objets très intéressants pour eux », développe Michel Bergougniou. Yolaine Gautier, de l’association, y voit aussi un autre intérêt : « La condition pour acquérir quelque chose, c’est d’adhérer à notre association. Cela nous permet de nous faire connaître, de créer un réseau et de rencontrer des artistes qui réinventent de nouvelles utilisations à nos objets. »

Une presse à lithographie chez deux imprimeurs

Ainsi parmi les objets qui ont trouvé preneurs, on retrouve la presse à lithographie, qui a longtemps été présente dans le syndicat d’initiative. « Là aussi, on n’avait pas de place et elle s’abîmait. On a trouvé deux imprimeurs de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) qui étaient intéressés, elle est partie. »

|

| Vieux étains © JM Bergougniou |

Le Musée continue son opération, certains objets sont toujours disponibles.

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Adultes, 5 € ; ados, 3 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.